|

|

| SELECTION CD |

13 mai 2025 |

|

Quatre géants en documentaires

Great Conductors

Carlos Kleiber, I am lost to the world (2011, 59’)

Sir Georg Solti, Journey of a lifetime (2012, 52’)

Leonard Bernstein, larger than life (2015, 52’)

Herbert von Karajan, Maestro for the screen (2008, 52’)

Documentaires de Georg WĂĽbbolt

Coffret de 4 Blu-ray C Major 760604

C Major a regroupé en un coffret Great Conductors son excellent portage Blu-ray des documentaires de son catalogue consacrés à Kleiber, Solti, Bernstein et Karajan, tous les quatre réalisés par Georg Wübbolt.

Carlos Kleiber, j’ai déserté le monde (2011) cherche à percer, après une avalanche hagiographique, le mystère d’un artiste imprévisible, perfectionniste maladif qui vivait dans l’ombre d’un père qui le présentait toujours comme « Carlos, mon fils si peu musicien ». Mystère aussi autour de la mort d’Erich, retrouvé ensanglanté dans sa baignoire le jour même du 200e anniversaire de la naissance de Mozart, et la raréfaction, dans des années 1990 où il était adulé aux quatre coins de planète, de l’activité du génial Carlos, qui finit par se produire dans des lieux déroutants comme les îles Canaries.

Sir Georg Solti, le voyage d’une vie (2012) brosse le portrait du maestro 100 000 volts, dont les musiciens aimaient parodier l’infini catalogue d’onomatopées. Budapest, le Conservatoire Franz Liszt, l’Opéra en tant que répétiteur dans un climat très antisémite, le coup de pouce d’une bourse le menant à Salzbourg auprès de Toscanini en 1937, aucune étape ne manque de sa jeunesse, ni de son exil à Zurich pendant la guerre. Sans oublier ses premiers postes dans une Allemagne prétendument dénazifiée (Munich, Francfort), le grand saut à Covent Garden où il bousculera les flegmatiques musiciens britanniques, puis le mandat de sa vie, au Chicago Symphony, où il restera vingt-deux ans. Un documentaire qui n’élude pas les échecs à l’Orchestre de Paris ou à Bayreuth.

Leonard Bernstein, plus grand que la vie (2015) revient sur les cinq existences en une vécues par le chef, partant de son émergence comme premier chef américain formé en Amérique, sous la double influence de Mitropoulos et Koussevitzki. Les enfants de Bernstein évoquent son art de pédagogue, proche de la mission rabbinique qu’il s’était fixée, mais aussi une vie brûlée par les deux bouts, des insomnies qui lui permettaient de multiplier les heures de travail. Un témoignage remarquable aussi par la qualité de restauration de certaines images bien connues du cycle mahlérien à Vienne par exemple, dans une haute-définition qu’on aimerait voir appliquée à tout le coffret Mahler médiocrement édité par Deutsche Grammophon.

Enfin, Karajan, maestro pour l’écran (2008) analyse le rapport du chef autrichien à la vidéo. Du déclic des concerts télédiffusés au Japon en 1957 jusqu’au lancement, en 1982, de sa firme Telemondial conçue comme son propre mausolée – selon lui, qui regrettait d’être né dix ans trop tôt, « plus utile aux futures générations qu’une statue » – , le réalisateur ne fait pas l’impasse sur le narcissisme du maestro, qui avait donné, dès ses premières sessions vidéo des années 1960, une consigne sans ambiguïté aux techniciens : « toutes les caméras sur moi ! », ainsi que sur la mainmise toujours plus grande de Karajan sur son image. Le Requiem de Verdi avec Clouzot insuffisamment préparé est passé au crible, tout comme les premières captations très kitsch de Hugo Niebeling, qui ont pourtant participé à l’élaboration du mythe Karajan.

|  |

|

Le meilleur de la routine

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Die Zauberflöte

Mauro Peter (Tamino)

Rebecca Evans (Première dame)

Angela Simkin (Deuxième dame)

Susan Platts (Troisième dame)

Roderick Williams (Papageno)

Sabine Devieilhe (Reine de la nuit)

Peter Bronder (Monostatos)

Siobhan Stagg (Pamina)

Mika Kares (Sarastro)

Darren Jeffery (Orateur)

Christina Gansch (Papagena)

Royal Opera Chorus

Orchestra of the Royal Opera House

direction : Julia Jones

mise en scène : David McVicar

reprise de la mise en scène : Thomas Guthrie

décors : John MacFarlane

Ă©clairages : Paule Constable

préparation des chœurs : Oliver Mears

captation : Jonathan Haswell

Blu-ray Opus Arte OABD7294D

Soirée de routine dans une grande maison. La chose a de bons côtés. La reprise d’un spectacle plus très récent – 2003, disponible au DVD déjà chez Opus Arte – permet à chacun d’être libre en scène, sans la tension des grandes premières. Ce confort-là sert bien un opéra positif comme La Flûte, où l’on peut savoir dès l’entrée de Papageno si le public rira de bon cœur, ce qui est le cas ici. La contrepartie consiste en un pénible laisser-aller dans la mise en place qui concerne en premier lieu des chœurs très relâchés, constamment derrière l’orchestre, mais aussi une distribution aux incarnations variables.

En bas de tableau, les Trois Dames, bien assorties dans des timbres sans grâce, et un Monostatos arythmique et aboyant. Légèrement plus haut, le Tamino de Mauro Peter, en soi très décent, mais court d’idées dans les phrasés, ouvrant trop des aigus escamotés, et qui joue parfois au chanteur de charme. Le Sarastro de Mika Kares abuse quant à lui des attaques par-dessous et manque de noblesse et de legato sinon de grave. Dans la catégorie mention honorable, on notera le Papageno de Roderick Williams, sobre, précis, varié dans ses couleurs sinon vraiment viennois, une qualité souvent refusée aux non natifs, et des Knaben exotiques mais très engagés.

Au firmament de la production, deux joyaux : la Reine de la nuit de Sabine Devielhe, qui nourrit chaque son sans jamais vociférer et donne deux scènes tragiques, aussi facile dans les vocalises que dans le récitatif de O zittre nicht, d’une magnifique épaisseur dramatique. Et la Pamina de Siobhan Stagg, fiévreuse, ardente, d’un timbre rayonnant sur les cimes comme dans un médium qui rappelle la toute jeune Anne Schwanewilms.

En fosse, Julia Jones dirige vif et prompt, un peu mécanique ici ou là , avec du nerf mais parfois au bord du vide dans des silences écourtés pour ne pas être trop cérémonieux. Si la dramaturgie avance avec efficacité dans cette approche zéro pesanteur, on manque de ces quelques suspensions qui font le sel de l’ouvrage, et sur lesquelles la cheffe britannique passe trop vite.

La mise en scène de David McVicar n’a quant à elle pas pris une ride, qui traite le livret avec sérieux, bien campée dans le Siècle des Lumières avec ses colonnes de Temple, ses zones d’ombre, son ésotérisme créant des atmosphères enchanteresses, comme cet arbre dont les ramifications touchent le ciel pendant la convocation des animaux, ce bestiaire drôle et touchant, ce Monostatos en Nosferatu flanqué d’horribles petits Marquis XVIIIe aux doigts crochus. Un classique sans âge, capté avec beaucoup de plans larges qui permettent de goûter au mieux la scénographie.

|  |

|

Oppression villageoise

Leoš Janáček (1854-1928)

JenĹŻfa

Asmik Grigorian (JenĹŻfa)

Elena Zilio (Stařenka Buryovka)

Nicky Spence (Laca Klemen)

Yaritza VĂ©liz (Jana)

David Stout (Employé du moulin)

Saimir Pirgu (Ĺ teva Buryovka)

Karita Mattila (KostelniÄŤka)

April Koyeko-Audiger (Barena)

Jacquelyn Stucker (Karolka)

Jeremy White (le Maire)

Helene Schneiderman (la Femme du Maire)

Royal Opera Chorus

Orchestra of the Royal Opera House

direction : Henrik Nánási

mise en scène : Claus Guth

décors : Michael Levine

costumes : Gesine Völlm

Ă©clairages : James Farncombe

vidéo : Rocafilm

préparation des chœurs : Oliver Mears

captation : Rhodri Huw

Enregistrement : Royal Opera House, Londres, octobre 2021

DVD Opus Arte OA1351D

C’est une production modèle qu’a programmé le Royal Opera House pour les débuts d’Asmik Grigorian en Jenůfa. Fidèle à lui-même, Claus Guth propose une scénographie qui fait constamment sens et scrute les personnages à la loupe, révélant des ambiguïtés rares dans ces intrigues sociales parfois assez manichéennes.

Le spectacle se déroule dans un décor sans échappatoire, aux murs infranchissables. Le traditionnel lever de rideau de chaque acte dévoile un mur de persiennes à l’avant-scène qui se lève lui-même quelques instants plus tard, le temps que le spectateur, comme les autochtones des contrées moraves, cherche à s’immiscer dans le foyer d’autrui.

Dans cette société archaïque, les mêmes schémas se répètent sans fin : des jeunes femmes quasi clonées préparent toutes le même berceau. Au II, les sommiers assemblés des lits où l’on attend d’elles qu’elles écartent les cuisses pour donner la vie forment une cage autour de Jenůfa dont la grossesse hors mariage a été méticuleusement cachée, tandis que des villageoises en deuil cherchent à passer le mur de fond de scène, sous l’œil inquisiteur d’un gigantesque corbeau présage de malheur.

La trajectoire de Jenůfa est magistralement rendue, que son deuil transcende jusqu’à un pardon final quasi mystique, face à une Kostelnička qu’on n’avait jamais vue aussi brisée dès son entrée en scène, peinant sans cesse à retenir des gestes de tendresse, victime d’une société oppressive bien autant que bourreau.

Belle distribution au demeurant. Nicky Spence a la gaucherie de Laca, son émission au déploiement limité mais sincère, alors que le Števa de Saimir Pirgu, bien loin de ses Mozart, balance avec aisance des aigus à bloc. Karita Mattila, en parfaite ancienne Jenůfa, est tout sauf une caricature d’ogresse en Sacristine, le timbre fêlé, l’émission fuyante et déchirée, un personnage écorché-vif saisissant.

Quant à Asmik Grigorian, si l’émission sonne un peu épaisse au lever de rideau, une fois la voix bien chauffée, la soprano lituanienne cherche moins de largeur et plus d’accroche pour le rôle-titre, où elle peut délivrer ses miraculeux aigus, tout en prodiguant son lot de nuances dans un Salve Regina bouleversant. Et quelle incarnation en scène !

En fosse, la direction d’Henrik Nánási s’avère tout sauf séduisante, lente, peu théâtrale, à la tête d’un Orchestre du ROH pauvre en couleurs. Plutôt que l’exaltation des timbres, le chef hongrois cherche les dissonances en blocs et le malaise, scrutant chaque élément obsessionnel de la partition finalement assez en accord avec le spectacle, même si le chœur maison, terne et incapable de chanter en mesure, est des plus médiocres.

|  |

|

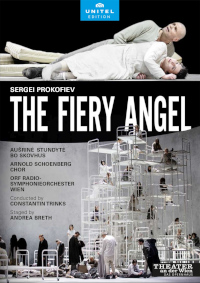

Prokofiev chez les fous

SergeĂŻ Prokofiev (1891-1953)

L’Ange de feu

Aušrine Stundyte (Renata)

Bo Skovhus (Ruprecht)

Natascha Petrinski (Aubergiste / Abbesse)

Elena Zaremba (Diseuse de bonne aventure)

Nikolaï Schukoff (Agrippa von Nettesheim / Méphistophélès)

AlexeĂŻ Tikhomirov (Inquisiteur)

Markus Butter (Mathias / Faust)

Andrew Owens (Jakob Glock)

Kristján Jóhannesson (Aubergiste / serviteur)

Arnold Schoenberg Chor

ORF Radio-Symphonieorchester Wien

direction : Constantin Trinks

mise en scène : Andrea Breth

décors : Martin Zehetgruber

costumes : Carla Teti

Ă©clairages : Alexander Koppelmann

préparation des chœurs : Erwin Ortner

captation : Tiziano Mancini

Enregistrement : Theater an der Wien, Vienne, mars 2021

Blu-ray C Major Unitel Edition 806004

Un cauchemar, L’Ange de feu ? Andrea Breth répond par la positive dans ce fascinant spectacle filmé au Theater an der Wien, sans applaudissements ni saluts, et dont la réalisation de Tiziano Mancini a su capter les moindres détails avec une qualité d’image vraiment digne du Blu-ray. Quelle bêtise alors de n’avoir pas inclus une piste de sous-titres français, mais seulement l’allemand et l’anglais !

La mise en scène délocalise l’action chez les fous. Dès son admission dans un hôpital psychiatrique, Ruprecht reçoit sa première injection qui lui déclenche sitôt endormi le pire des cauchemars et une descente aux enfers au sens premier, le décor s’échappant dans les cintres, dans les étages inférieurs d’une unité très glauque, au mobilier typé RDA.

Renata, possédée par un démon et dont seul un ours en peluche parvient à calmer les bouffées délirantes, finit de contaminer Ruprecht. Le décor sur tournette aux murs grisâtres présente l’aubergiste du livret en infirmière, le savant Agrippa et Méphistophélès sous les mêmes traits d’un médecin pratiquant des expériences sur des corps sans tête dont il donne quelques morceaux à des loups, avant de se livrer lui-même au cannibalisme et de jeter son patient dévoré à la benne.

Thérapie de groupe par la parole, interrogatoires dignes de la Stasi, inquisiteur en infect bureaucrate borné, la scène d’exorcisme finale offre un vrai climax, avec les nonnes agrippées aux barreaux d’une immense sculpture faite de carcasses de lits, Renata abattue à bout pourtant, et le générique dans le silence.

Pour servir cette puissance macabre, l’engagement du plateau est total. On ne polémiquera pas outre mesure sur l’art d’Aušrine Stundyte, incontestable bête de scène, possédée par son personnage de toutes ses fibres mais aux moyens vocaux frôlant l’épouvante : timbre de vampire décharné, émission qui bouge à donner le tournis. Même sur le déclin, Bo Skovhus reste plus audible en Ruprecht désespéré de passion. En Agrippa et Méphisto, en plus de sa déclamation au naturel éblouissant, l’Autrichien Nikolaï Schukoff impressionne par son troisième registre bétonné. Mention spéciale enfin pour l’Aubergiste au timbre charnu jusqu’à l’abyssal de Natascha Petrinski.

En fosse, avec l’Orchestre de la Radio de Vienne, Constantin Trinks déploie un volume sous contrôle, des atmosphères nettement plus ténues que certaines lectures de tradition plus explosives, épargnant à nos nerfs une trop grande tension sans doute, au bénéfice d’une certaine subtilité d’atmosphères oniriques volontiers empoisonnées, mais aussi au détriment de l’impact plus physique du son dans un ouvrage fracassant.

|  |

|

Yannick MILLON

SĂ©lection ECM & Socadisc (I)SĂ©lection BelAir ClassiquesSĂ©lection Praga DigitalsSĂ©lection Palazzetto Bru ZaneSĂ©lection DistrartSĂ©lection Socadisc (II)

[ Toutes les parutions ]

|  |

|